令和7年第2回千代田区議会定例会小枝すみ子一般質問全文

https://gikai-chiyoda-tokyo.jp/about/nittei/2025/files/20250625honkaigisokuhou.pdf

※上記リンク先から以下抜粋

小枝議員/令和7年第2回定例会にあたり、一般質問をいたします。

大きな一点目です。

官製談合事件の背景に何があったかについて伺います。

千代田区官製談合事件が発覚して、1年半が経とうとしています。

まず初めに、あらためてここで質問をする意図を申し上げておきたいと思います。

私は既に捜査が終わった案件について再捜査すべきだとか、罪を償うべきだと言っているわけではありません。

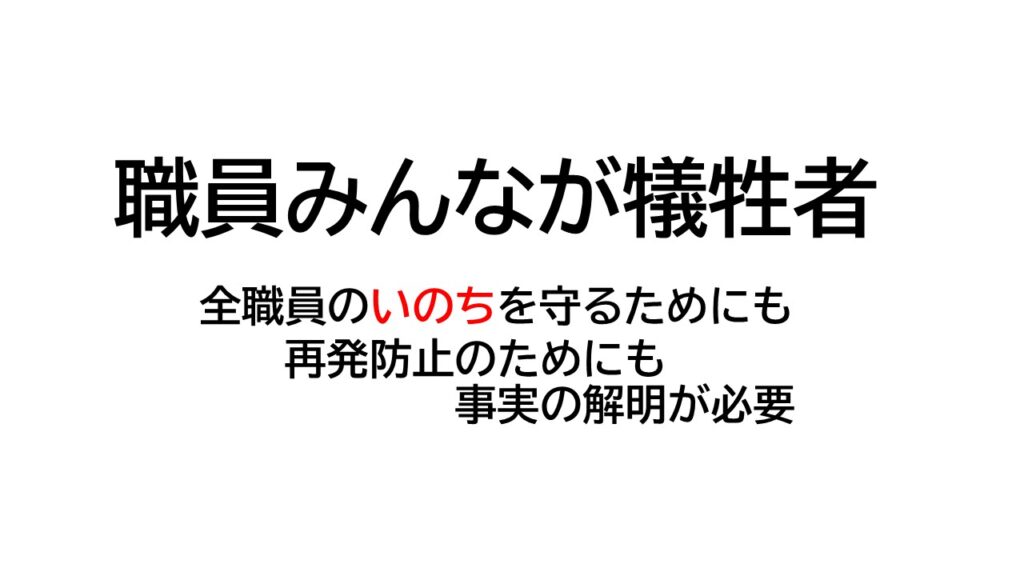

他の自治体あるいは行政組織でも見られるように、関係した者の命に関わる問題であり、これ以上の犠牲者を出さない、そして職員が安心して働けるようにするためには、事実をしっかりと明るみにする必要があると考えています。

ここで重要なのは、元部長のみならず、関与せざるを得なかった全職員が、千代田区という組織の犠牲者なのだということです。

場合によっては、本人とその家族までもが「心のケア」を必要とする対象なのだということです。

千代田区の上層部は、この組織ぐるみということが濃厚となる中で、職員を処罰できる立場にはありません。

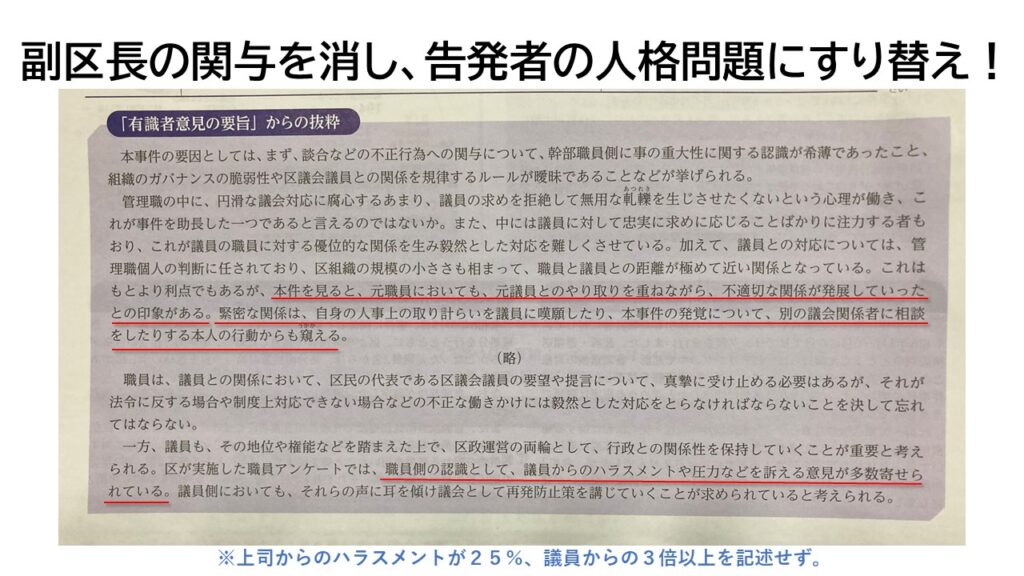

ところが、千代田区長は、副区長の関与をなかったことにすることで、この問題の矛先を内部告発者であった元部長と議員との個人的な人間関係の問題にすり替え、組織の怒りが元部長に向かうよう作り上げてしまいました。

私は、そのことが一番許すことができないのです。

私は、岩田議員の閲覧申請にならって、東京地検に3回閲覧申請をし、3日間、6種類の閲覧をすることで、さらにその思いを強くしました。

千代田区の官製談合が、その体制がいかに強固で、日常化したものであるかがよく分かりました。

もし、元部長が内部告発し、自供することをしなかったら、現在でも変わることなく、巧妙に情報漏洩を行い、それがボスたる議員の「パワーの源」となり、そのパワーをよりどころとして、行政と異なる意見、情報を持つ区民・議員を排除し、質問を封じていく、このやり方が今この時も続いていたことは疑いがありません。

区民にとってはいかに不幸なことであるかは後で述べます。

ここではまず、以下についてお答えください。

1、樋口区長体制の中でも、官製談合は行われていたのでしょうか。

2、今回の事件は、内部告発によらなければ明るみにならなかったわけですが、明るみにならなければ良かったと思っているのかどうか、区長の御認識を伺います。

3、逮捕により表面化したのは1年半前、令和6年1月でしたが、雑誌「月刊日本」の2年前の記事によると、令和4年9月の段階で、千代田区官製談合に関し、捜査機関に内部告発があったことが分かって、千代田区役所内に衝撃が走ったと書かれています。

千代田区は令和4年9月の段階からこのことを認識し、何らかのアクションを起こしていたのかを伺います。

次です。

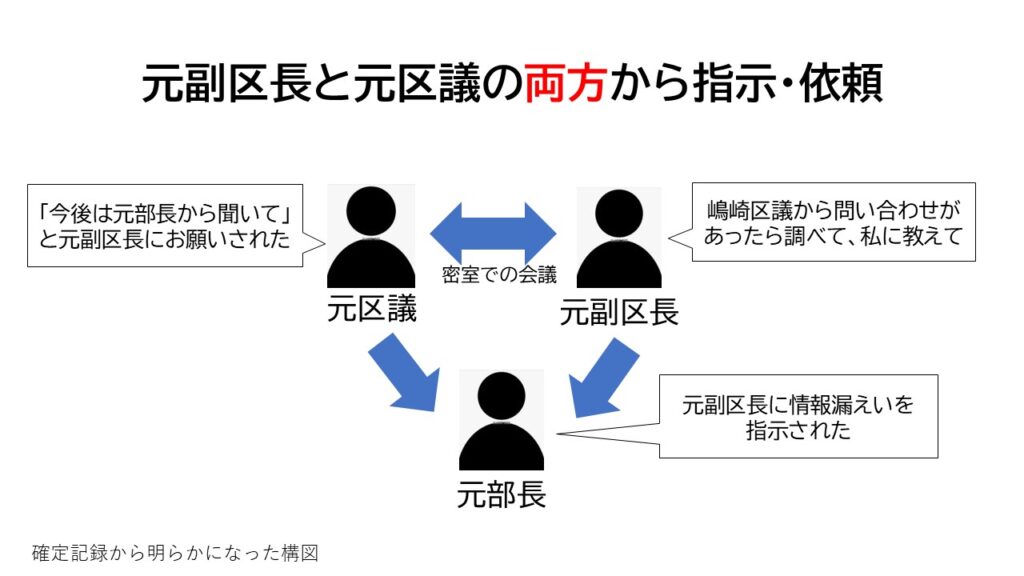

私は元副区長・元区議・元部長・元管工事協力会会長など、6種類の供述を閲覧をしてきました。

そこには、元副区長ご自身が、元部長に「指示をしました」と述べていました。

そして、元区議も、「入札情報は、行政部長に聞いてくれないかと、副区長に言われた」と供述しているのです。

千代田区の報告書で、元部長だけが述べているというのは事実と異なっています。

第一回定例会から指摘をされていることに対し、区当局自らが確定記録の閲覧をしなければ答弁もできないと思うのですが、この間確認に行ったのでしょうか。

お答えください。

新潟県におきましては、官製談合事件で、議員から確定記録閲覧に基づく指摘があったことについて、新潟県総務部が閲覧に行った上で、第三者委員会で共有し、真相を確かめているところだそうです。

踏まえて、御答弁をください。

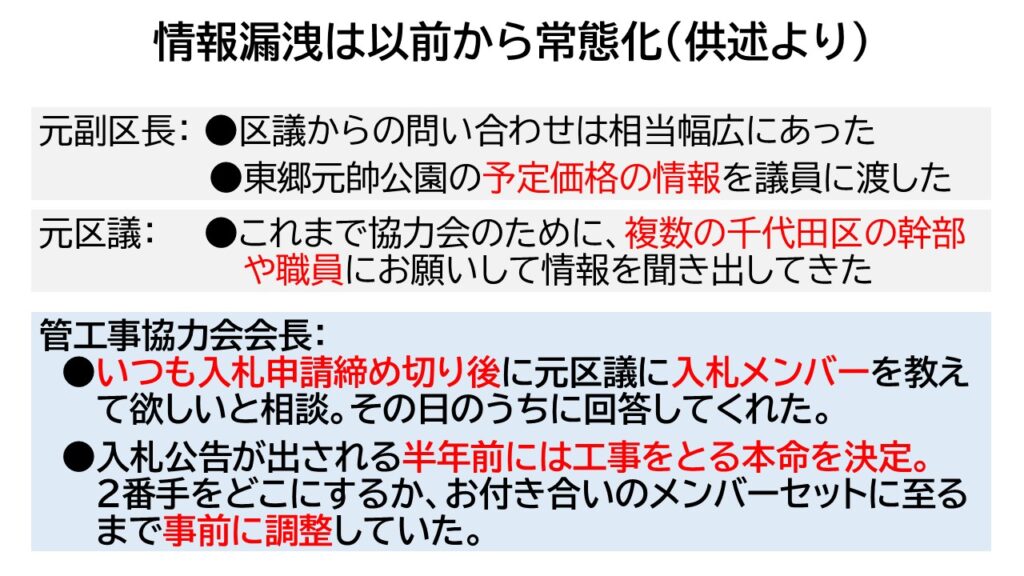

次に、元副区長が元部長に委ねられる以前より、情報漏洩が「常態化」していたことについて伺います。

元区議は、「私はこれまで協力会のため、複数の幹部や職員にお願いをして、情報を聞き出してきました。」と供述しています。

管工事協力会会長は、「私はいつも区議に入札メンバーを教えてほしいと相談し、区議は私からの依頼にその日のうちに回答してくれていた。」「概ね入札公告が出される半年前には工事をとる本命を決め、2番手をどこにするのか、お付き合いのメンバーセットに至るまで事前に調整をしていた。」と供述をしています。

そこで、伺います。

管工事の会長、副会長には、ヒアリングをしたでしょうか。そして、ヒアリングした上で契約の在り方を見直したでしょうか。見直したのであれば、どのように見直したかをお答えください。

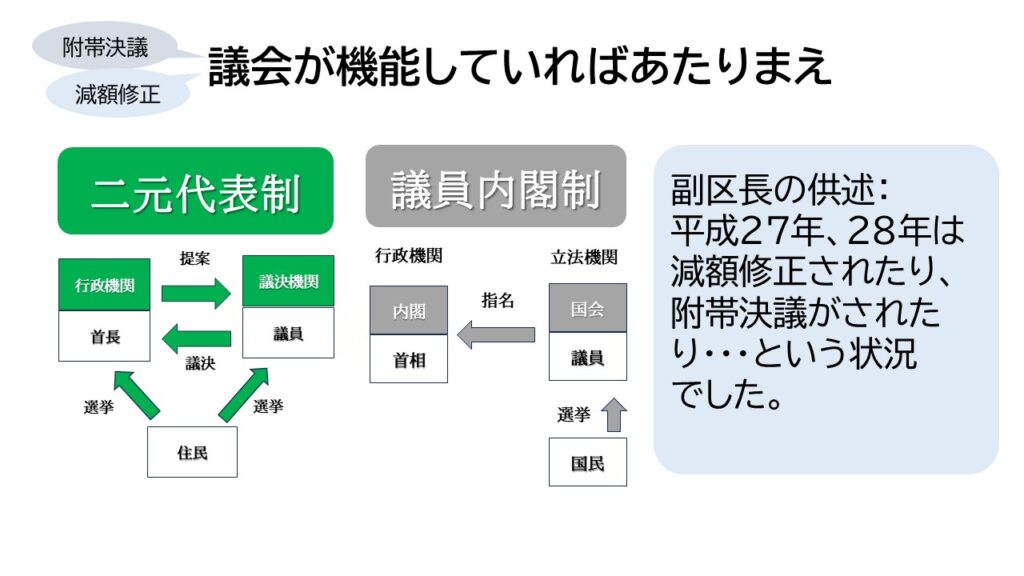

次に、供述調書に語られる中で「二元代表制」についての無理解こそが事件をエスカレートさせるきっかけになったことについて認識を伺います。

元副区長は、以下のように述べています。

「平成27年、28年というのは予算案に対しても、・・・減額修正されたり、附帯決議がされたり、という状況でした。・・・かかる状況下の幹部職員の負担は、相当大きいものでした。」

「そして私は平成29年、私のほうから元区議にお願いして、円滑な議会運営をお願いしたい。予算決算や日々の事務事業の意見交換をさせてほしいとお願いし、意見交換をするようになりました。」とあります。

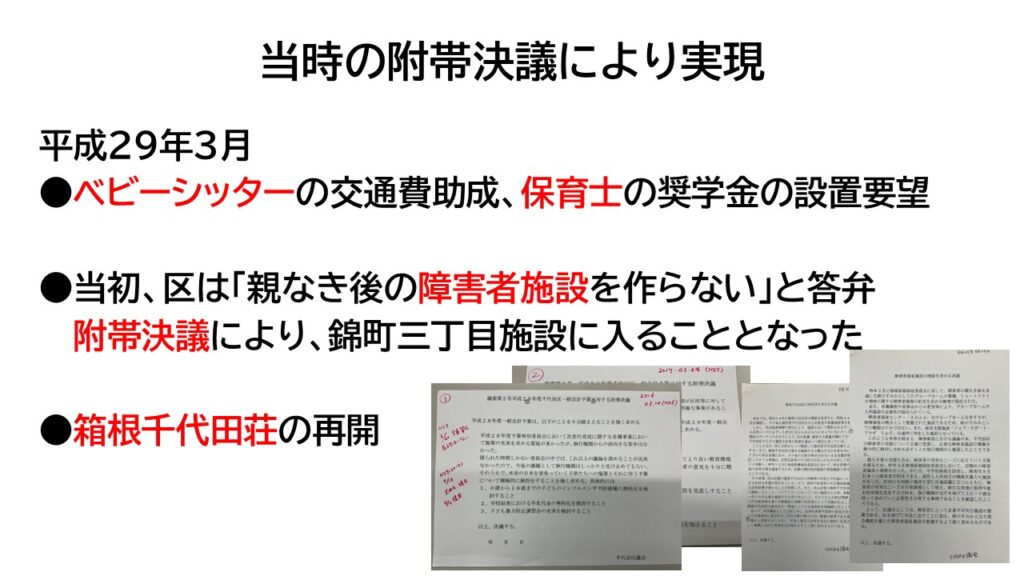

私は、負担が大きかったという平成27、28、29年議会の決議を見返してみました。

これらはごく一部ですが、平成28年は、予防接種や学校給食の牛乳無償化を、平成29年であれば、ベビーシッターの交通費助成や保育士の奨学金、軽井沢箱根の利用促進など決議をしていました。

個別には、錦町の障害者施設、当時、認めない行政に対し、二元代表の議会として決議をし、積極的に意思表示をしていました。

障害者の施策を前に進めよう、子育て世代の負担軽減を進めよう、エッセンシャルワーカーの処遇改善をしようと積極的に行っていました。

委員会などで議論し、公式の場で示しています。

議会が追認機関でないのであれば、ごく当然のことでした。

区長は附帯決議や減額修正を議会が行うことが問題だと思いますか。お答えください。

二元代表とは何なのか、御意見をお聞かせください。

区議会と行政が緊張感を持ち、独立した判断をすることが二元代表制です。

見えないところで議会と区の上層部が結論を決めて、追認機関とさせるようなやり方は、多様な民意を反映できず、後であつれきや不要な分断が起こります。

元副区長の供述で、元区議との意見交換の場に同席したとされる坂田副区長に伺っておきます。

1、供述によれば、意見交換の内容は、「地権者の中でも賛否の分かれるまちづくり事業の進め方について、議会の意見を元区議から伺ったりするといったものでした。」とあります。

一体どのような案件のお話をしていたのでしょうか。

事実の有無も含めてお答えください。

2、元区議が委員長に就任している際は、「すでに答えているので、次の質問をしてください」など、委員会運営をしてくれて、答弁者の負担を軽減したとあります。つまり、議員の「発言封じ」の見返りとして、談合情報を提供していたということです。

議事機関としての適正な議事に介入していたということになりませんか。

御認識を伺います。

3、行政がやろうとすることに異論をはさませない、質疑をさせない、熟議をさせない、多数派工作で議決をさせる。時代錯誤のボス政治です。

そのようなやり方でうまくいくはずがありません。

実際、必要以上に経費がかかり、工期が長引く現実が目の前にあります。

東郷元帥記念公園しかり、四番町公共施設しかり、まさにそうした状態です。

二番町・外神田・神田警察通りも、地域を二分し、必要以上に困難な状態に立ち至らせました。

千代田区の上層部の方々は、そうした反省に立ち、信頼をもって前に進められるよう、謙虚さを持ってまちづくり体制を作り直す時ではないでしょうか。

御見解を伺います。

4、加えて、坂田副区長が、元区議との会合に参加していたことが事実ならば、知り得ることを再発防止の会議で積極的に述べるべきではなかったでしょうか、お答えください。

大きな二点目です。

公益通報者保護に関する区長の認識を伺います。

区が作成した報告書では、元副区長・元区議・元部長の3者の供述と180度異なる結論を出していました。

改めて、利害関係のない第三者委員会を設置し、新潟県のごとく、第三者委員会が刑事確定記録を確認するなどして報告書を書き直す作業に着手することが必要です。

御見解を伺います。

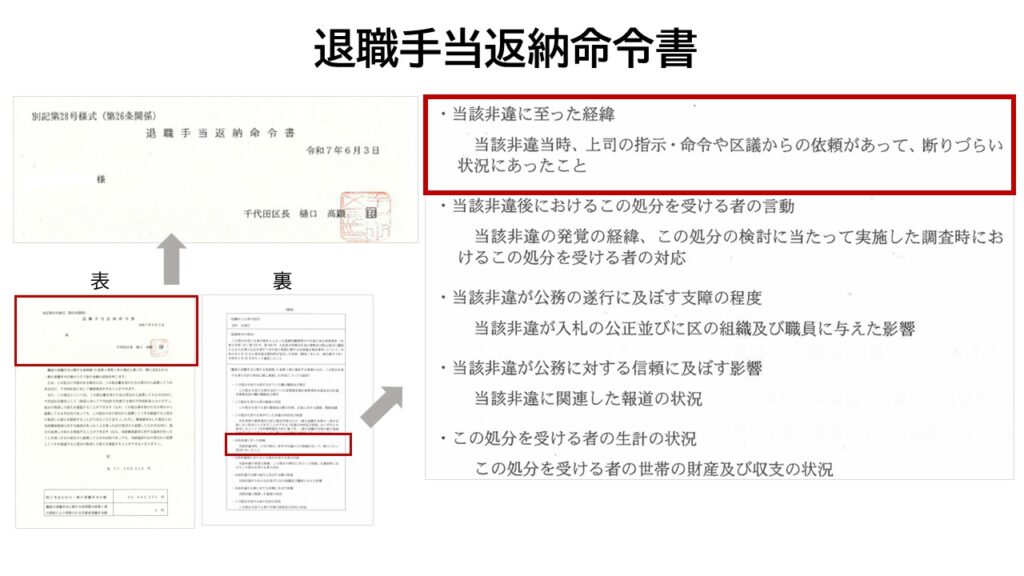

次に、退職金返還命令について伺います。

私は元部長にお願いして書面をお預かりしてきました。

新聞報道にあったとおり、当該非違当時、上司の指示・命令や区議からの依頼があって、断りづらい状況にあったこと。」と書かれています。

当該非違に至った経緯を記したもので、どこから見ても、主語は、発令者である樋口区長です。

ところが、千代田区のホームページには、「事実と異なる報道内容」と反駁しているのです。

何がどのように違うのでしょうか。

明確に御説明ください。

改めて、千代田区は今回、職員が有罪判決を受けた事件はどのように発覚したと捉えているのか、人事委員会への諮問にあたり、答申作成の経過において情報共有をしたのでしょうか。

これら事実を公にしたことによる千代田区行政への貢献をどのように捉えているのか、お答えください。

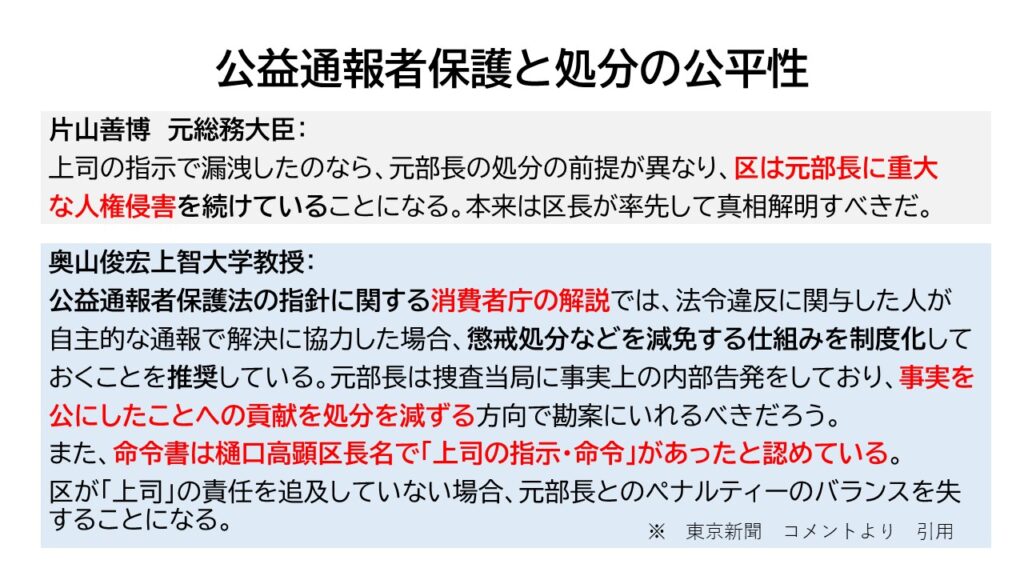

東京新聞の報道によれば、片山善博元総務大臣は「上司の指示で漏洩したのなら、元部長の処分の前提が異なり、区は元部長に重大な人権侵害を続けていることになる。

本来は区長が率先して真相解明すべきだ」と指摘しています。

また、公益通報に詳しい奥山俊宏上智大学教授は「公益通報者保護法の指針に関する消費者庁の解説では、法令違反に関与した人が自主的な通報で解決に協力した場合、懲戒処分などを減免する仕組みを制度化しておくことを推奨しています。

元部長は、捜査当局に事実上の内部告発をしており、事実を公にしたことへの貢献を処分を減ずる方向で勘案に入れるべきだろう。

また、命令書は、樋口高顕区長名で「上司の指示・命令」があったと認めている。

区が「上司」の責任を追及していない場合、元部長とのペナルティーのバランスを失することになる。」と指摘をしています。

これらの重要な指摘に対し、樋口区長はどのように説明されるのか、お答えください。

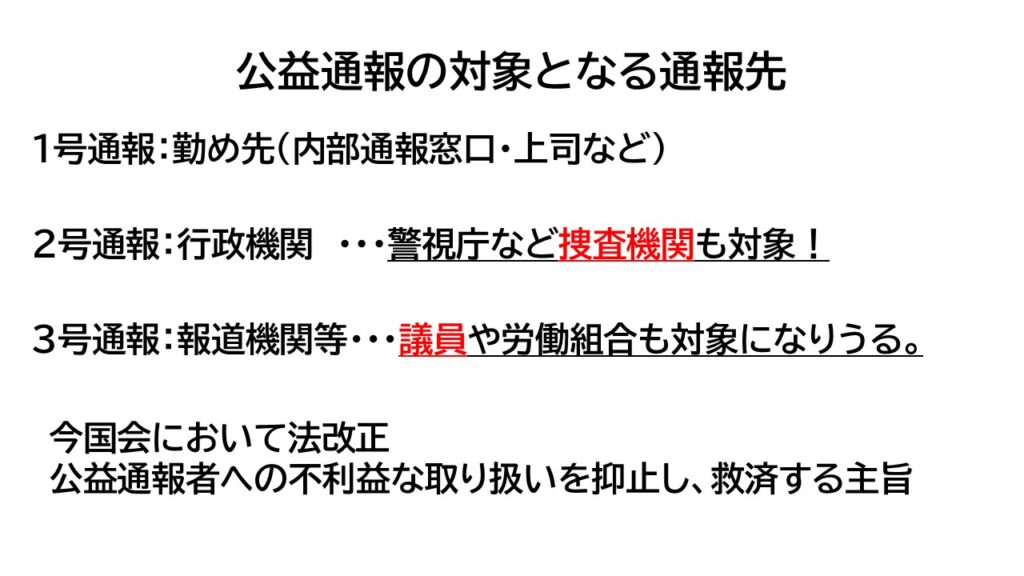

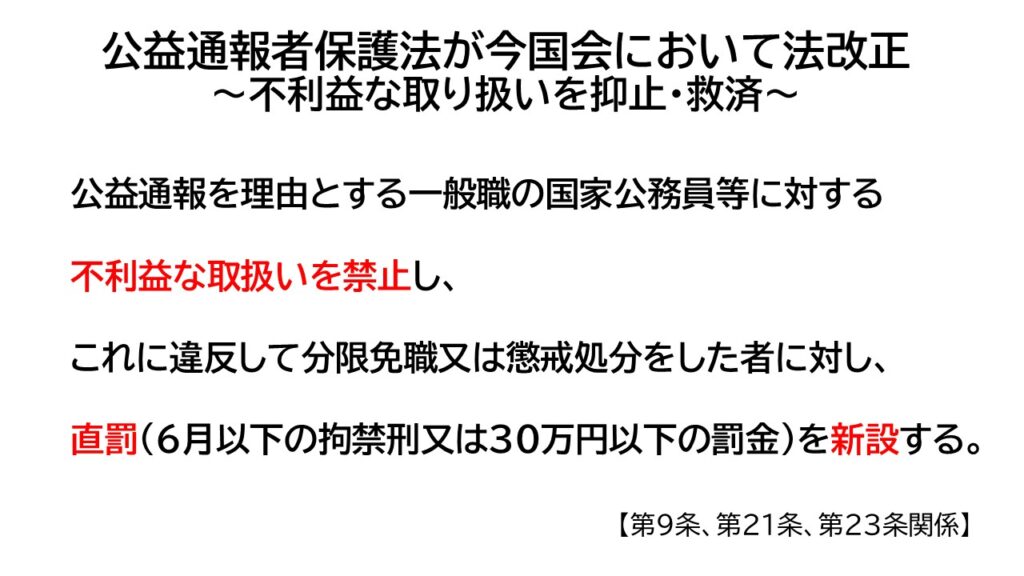

次に、公益通報者保護法では、1号通報、2号通報、3号通報とあります。

元部長が行った警視庁への通報は2号通報にあたり、保護されるべきものです。

加えて、3号通報のマスコミ等の中には、議員もなりうるというのが消費者庁の見解です。

今回のように組織のトップが関与した告発や、警察やマスコミ、さらには議員に対してでも通報できるということです。

法の趣旨の中心に内部告発者保護という考え方、見せしめのようなことを決して許してはならないという考えが貫かれています。

まさに、兵庫県の斎藤元彦知事が、この間問題にされている論点そのものであり、今国会で法改正されたポイントでもあります。

6月3日、内部告発を行った元職員に対し発した退職手当返納命令について、公益通報者保護の観点、懲戒権濫用の疑義があるとの指摘をどのように受け止めるのか、お答えください。

告発者への制裁の側面、ひいては公益通報を抑止する効果を生むとの批判に対し、何か説明する言葉をお持ちでしょうか。

お答えください。

大きな項目の3点目です。

神田警察通りについて、伺います。

この写真は、千代田学によるドキュメンタリー「変わりゆく神田のまち」専修大学の土屋ゼミの生徒さんが製作してくださった短編映画の1コマです。当事者の許可を得て掲載させていただきます。

千代田区は、このような住民が長い間町会のために十分貢献してきたような方々が切ない思いで求めていた対話に耳を傾けることなく、6月8日朝6時過ぎ、住民が立ち去ったその後を狙って看板表示を書き換え、最後の1本を伐採しました。

900日以上木守りを続けた住民は最後の1本の移植でもいいと申し出ていたのに、これを無視して伐採した千代田区のやり方はさらに禍根を残すものとなりました。

今後このようなことがないように、区民と正面から向き合う区政とはどうあるべきか、これからも向き合っていただくことはできないのか。

千代田区の姿勢について御認識を伺います。

以上、私から3点、誠実な答弁を求め、質問を終わります。